近日,西南交通大学前沿科学研究院黄鹏特聘研究员带领的智能光电器件团队与苏州大学李耀文教授团队合作,在倒置钙钛矿太阳能电池研究领域取得重要突破。相关成果以《Reversible Thermally Driven Phenyl Torsion in Self-Assembled Monolayers Releases Strain for Heat-Resilient Inverted Perovskite Solar Cells》为题,发表于国际化学领域顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(简称Angew.,中科院一区Top期刊,影响因子17.0),并被选为VIP论文。论文第一完成单位为西南交通大学,第一作者为前沿科学研究院与材料科学与工程学院研三学生任玲莹。

图1 论文信息

在全球能源转型加速推进的背景下,发展高效、低成本的可再生能源技术已成为应对能源危机与环境挑战的关键。钙钛矿太阳能电池作为新一代光伏技术的代表,具备实验室转换效率超过27%、可柔性制备、成本低廉等突出优势,被广泛认为是最具商业化潜力的光伏技术之一。然而,其热稳定性不足长期制约着实际应用——传统钙钛矿电池在热退火工艺及实际运行的温度波动中易产生残余应变与晶格畸变,导致性能迅速衰减,成为产业化道路上的核心瓶颈。

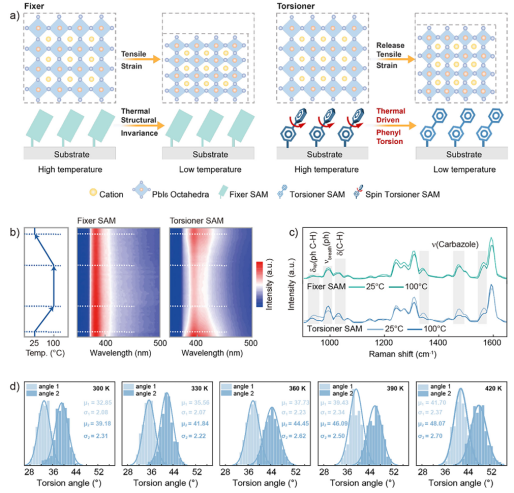

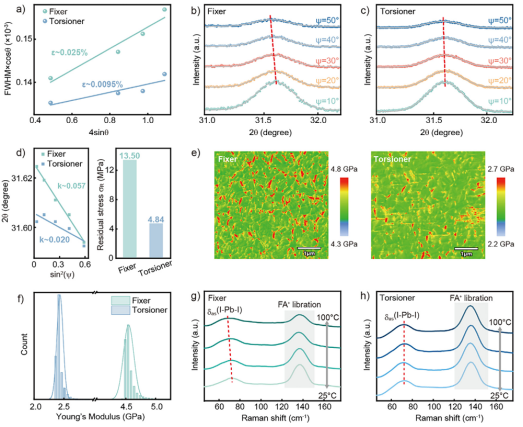

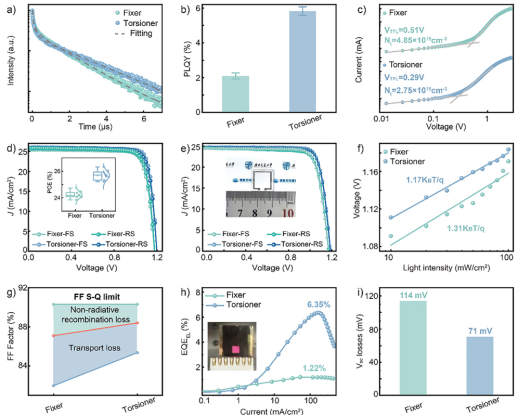

针对上述问题,研究团队设计并引入了一种基于咔唑的自组装单分子层空穴传输材料——(6-(3,6-二苯基-9H-咔唑-9-基)己基)膦酸(命名为Torsioner SAM)。通过光谱学分析与理论模拟首次证明了其苯环单元具备可逆的热驱动扭转能力,在钙钛矿沉积及器件运行的关键温度区间,该分子扭转角可实现0.07° K-1的线性动态调节。Torsioner SAM作为分子缓冲层,有效释放了因界面失配引起的残余应力,缓解了热激发晶格畸变,并在温度波动条件下持续耗散附加应力,从而显著提升了器件在高温环境下的性能稳定性,为钙钛矿光伏技术的实用化推进提供了新路径。

图2 其苯环单元具备可逆的热驱动扭转能力

图3 Torsioner SAM对钙钛矿薄膜内部应力的缓解作用

图4 钙钛矿薄膜的光电性能与光伏性能分析

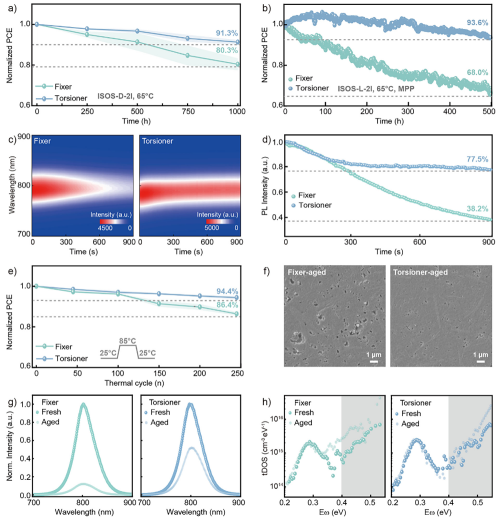

图5 Torsioner SAM提升钙钛矿器件的静态与动态热稳定性

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202521774

《Angew.》创刊于1987年,是德国化学学会旗下具有高度影响力的国际化学期刊,刊载内容覆盖化学各分支领域,以其卓越的学术质量在全球化学研究界享有盛誉。

西南交通大学智能光电器件团队成立于2022年8月,在黄鹏特聘研究员带领下,聚焦于钙钛矿太阳能电池及其他新型光电器件的研究。团队成立以来,已在《Angew.》、《Advanced Materials》、《Advanced Energy Materials》等高水平期刊上发表论文10余篇,展现出强劲的科研创新能力。

图6 智能光电器件团队合照

您的位置 :

您的位置 :